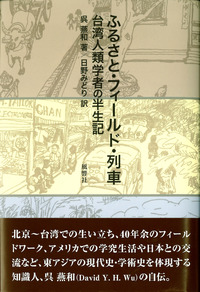

ふるさと・フィールド・列車

台湾人類学者の半生記

北京〜台湾での生い立ち、アメリカでの学究生活や日本との交流など、東アジアの現代史・学術史を体現する台湾知識人の自伝。

| 著者 | 呉 燕和 著 日野 みどり 訳 |

|---|---|

| ジャンル | 人類学 |

| シリーズ | アジア・グローバル文化双書 |

| 出版年月日 | 2012/11/30 |

| ISBN | 9784894891838 |

| 判型・ページ数 | 4-6・328ページ |

| 定価 | 本体3,000円+税 |

| 在庫 | 在庫あり |

目次

序(李亦園)

はじめに

●第一部 南投のふるさと

第一章 祖母

1 北京から南投へ

2 醤油と塩水

3 蛙とイナゴ

4 初孫・鶏の腿・ちんぴら

5 祖母の動物園

6 北投埔

7 神様からイエス様へ

第二章 中国小僧

1 中国小僧

2 あんたが台湾人であるもんか?

3 北平人がどうしてそんなにもじもじしてる?

4 下港人はことばをまともに話せない

5 大同中学は外省人を入れてくれない?

6 雑種

第三章 古い家

1 実家の古い家

2 財おじちゃん

3 秀才、日本人、二・二八事件

第四章 一家離散

1 別世界・台北に引っ越す

2 父の失踪

3 范家に住まう縁

4 火焼島

第五章 軍属居住区の台湾坊や

1 台中の空軍軍属居住区

2 外省人の中学校

3 二中人物伝

4 「台湾坊や」のクラブ活動

第六章 人類学との出会い

1 進学をあきらめて

2 はじめての職探し

3 二度目も成果なし

4 屈辱を味わって

5 人類学の扉を開く

●第二部 人類学のフィールド

第七章 中央研究院から台湾大学へ

1 民族学研究所設立準備室

2 フィールドの新米

3 屏東でのフィールド調査

4 台湾大学考古・人類学部での学生生活

5 文化と心理の不思議を探って

6 「嫁さん」王維蘭

第八章 「出国の詮議に及ばず」の紆余曲折

1 「出国の詮議に及ばず」の紆余曲折

2 新婚、アメリカへ

3 ハワイでの助手の日々

第九章 ベトナム戦争下のアメリカ人類学

1 ベトナム戦争と人類学の百家争鳴

2 子どものしつけと精神衛生

第十章 ニューギニア

1 なぜニューギニアへ?

2 ビザをめぐる不可思議などたばた劇

3 オーストラリアのお大尽学生

4 フィールドで味わう苦境

第十一章 噴火口の台湾坊や

1 パプアニューギニア周遊

2 高原の村落

3 ベナベナの村

4 お金や牛を生み出す運動

5 ラバウルの台湾坊や

6 「半統仔」と政民兄さん

●第三部 列車の旅

第十二章 列車

1 忘れがたい幼時の思い出

2 モンゴルの古い列車

3 ヨーロッパの列車の旅

4 ドーバー海峡横断列車

5 壮観な駅、かわいらしい駅

第十三章 岩倉に寓居して

1 四通八達の交通

2 京都のタクシー

3 京都のレストラン

第十四章 よそ者の目に映る日本

1 社会の秩序と京都人の慇懃

2 社会における階級序列、京都の「新と旧」「美と醜」

第十五章 今浦島の台湾

1 「逆」カルチャーショック

2 一歩も進めず

3 手に汗握るタクシー

4 がっかりさせられた特急列車

5 びくびくもので食事する

6 結び──人類学のフィールドで見る夢

訳者あとがき(日野みどり)

内容説明

北京〜台湾での生い立ち、40年余のフィールドワーク、アメリカでの学究生活や日本との交流など、東アジアの現代史・学術史を体現する知識人、呉燕和(David Y. H. Wu)の自伝。

*********************************************

日本語版刊行によせて

呉 燕 和

本書は私の自伝であり、書名は筆者の意図する三つの主題を表わしている。それはつまり、ひとりの人類学者がその人生を通じて奏でてきた三部曲のテーマにほかならない。「ふるさと」は、長年外国に暮らす私の郷愁であり、家族を懐かしむ回顧の思いである。「フィールド」は、人類学のフィールドワークに従事してきたことの喜びと楽しさを語る。そして「列車」は、列車の旅をことのほか愛する私が世界各地を旅する非凡な生涯を過ごしてきたことを象徴するものだ。子どものころ読んだ自伝といえば、たいがいは何やら偉大な人物がこの世を去る直前に自らのすばらしい功績を綴ったものだった。私は偉大な人物でも何でもないし、語るに値するような功績とてない。ただ、六歳から六十数歳までの間に自分の身に起きたささやかな出来事を綴ったのみである。私の家系と個人的な背景はいっぷう変わっている。私は、中国の清朝康熙年間に台湾へ渡った祖先を持つ九代目の台湾人であるが、自身は北京で生まれ、一八歳の時から民族学者となって、台湾の「山地」を調査して回った。その後外国に渡り、南太平洋・東南アジア・中国各地でフィールドワークを行い、経験五〇年の人類学者となったのである。しかしながら、私が本書を書こうとした動機は、私の人類学者としてのキャリアとは特に関係がなく、自分のフィールドワークの一部分を選んで紹介したに過ぎない。そのあたりを原著では説明しなかったので、ここにいくつかの重要な点を補足したいと思う。

本書の原著にあたる中国語版の原稿は二〇〇五年の初めに完成した。その「まえがき」に書いた一節は、自分の生涯についての暗喩である。「人生は列車の旅に似ている。ひと駅、またひと駅と行き過ぎ、座ったまま動かないようでいて、その実まわりの景色は瞬く間にすっかり入れ替わる。」当時、台北の時報文化出版公司の総編集者がこの喩えを気に入ってくれ、これを本の表紙に刷り込んで、本書のテーマを引き出してくれた。しかしその六年後、日本語版が出る直前になって、私の人生の旅は思わぬ激変をみたのである。まずはそのいきさつを説明せねばなるまい。

私はなぜ、二〇〇五年に急いで回顧録を書いたのか? その背後には、読者の想像を超える悲劇があった。しかもこの背景は、私と日本語版の訳者・日野みどりの両名のその後とも関係する。二〇〇六年に中国語版が出版された当時、私の妻の王維蘭は重い病の床にあった。癌との闘いがすでに一〇年の長きに及んでいたのだ。妻の看護に専念するため、私はその少し前にすべての仕事を辞め、夫婦でハワイに戻って、妻の治療と療養にあたっていた。二〇〇六年、妻がつらい治療の末期に直面すると、私は彼女とふたり寄り添いながら歩んできた四〇年余りの物語を急いで仕上げ、出版にこぎつけた。翌年の春、妻は末期の患者を受け入れるホスピスに入り、枕元に私の自伝を置いて絶えず目を通し、息を引き取るまでずっとそうしていた。思うに、彼女が恐れることなく穏やかに死と向き合うそのとき、私の回顧録は彼女の慰めとなったことだろう。 彼女を見送った悲痛のただ中にあって、私は自分の人生もこれで終わりだと思い、また人類学者としての生涯ももはや完全に終わりだと考えていた。しかしどうだろう、四年の後、新たな生命の大波が押し寄せて、私を新奇な列車に乗せ、夢の世界とも見まごうばかりの日本の旅へと連れ出してくれようとは。私は、二年間にわたって本書の翻訳に心血を注いでくれた日野みどりと夫婦になったのだ。過去一年、彼女と日々をともに過ごした幸福と喜びを、何から話せばよいだろう。およそこの世の物語は、偶然から生まれることになっている。私たちふたりは二〇一一年三月一一日の午後、京都から東京へ向かう新幹線の中にいた。そこで一〇〇〇年に一度ともいわれる日本最大級の地震に遭遇し、列車の中に八時間ほど留め置かれた。列車は終点の東京駅にまったく着けなかったが、私たちふたりは想像も及ばぬいのちの出会いの縁を結ぶことになり、二〇一一年七月七日に結婚したのである。

補足したいことがらの二点目は、本書の日本語版における若干の変動、特に写真の選択についてである。原著には写真が多く、日本語版ではそのうち三分の一程度を削除したが、その多くは私と王維蘭が世界各地を旅行した際の写真である。原著の出版時には、編集者が人類学者夫妻の旅する生涯を珍しく思ったのか、旅行先の記念写真を特に多く掲載した。今回の日本語版では、私の学術活動を反映する写真を残すことにし、中国・香港・台湾・日本・欧米の人類学者との記念撮影を中心に掲載している。また、今回新たに追加した写真もある。例えば、懇意にしていただいている日本の人類学者・青木保先生との写真だ。実のところ、この四〇年ほどの間に、日本のさまざまな大学で教鞭を執る著名な人類学者や心理学者と長年の交友を育む機会に恵まれたが、残念ながらすべての友人との写真や思い出話を本書に収めることはできなかった。

写真についてさらに補足すると、本書第七章に新たな写真七枚を追加した。いずれも、私が一八歳から二五歳のころ、中央研究院民族学研究所勤務時代に従事したフィールドワークにおいて撮影したものである。さらに、一八歳のときに民族学研究所の「技佐」(作図員)として模写した台湾原住民の標本の図版数点も、新たに掲載した。これら、一九五〇年代の台湾における貴重な民族学フィールドワークの記録は、今年(二〇一二年)初めに中央研究院民族学研究所博物館の档案資料の中から初めて発見されたものである。これらの写真や図版は、本書に記した一九五〇年代から六〇年代にかけての台湾大学考古・人類学部および中央研究院民族学研究所における活動について読者が理解を深める助けとなるだろう。

第三点として補足したいのは、本書の第十三章「岩倉に寓居して」と第十四章「よそ者の目に映る日本」についてである。この二章の内容は、京都に一年ほど滞在したときの感想であり、私の自伝とはいささか距離がある。当初、台北に提出した本書の初稿にはこの二つの章はなく、これらは台北の出版社の要望により書き足したものである。当時、出版社側は、本書が読者に学術一本やりの本かと誤解され、人類学とは何やら難しくて手の出ない学問だと敬遠されるのではないかと、売れ行きを懸念していた。ちょうどそのころ、台湾の若者の「哈日族」の間で「京都ブーム」が起きたので、私に京都での経験をできるだけたくさん書いてほしいという要望が来たのである。出版社の販売に貢献するため、ここはひとつ枉げて応じることにし、一週間で二章を書き上げた。その後聞くところでは、本書の売れ行きは上々で、中には本書を「旅行」の棚に置いた書店さえあるという。

補足したい最後の点は、本文には意図的に記さなかったが、日本の中国近現代史研究者や中国・台湾社会史研究者各位のお役に立つであろう、私個人および両親の家系に関わる珍しい歴史資料についてである。しかも、私自身はいくつもの重大な歴史的事件を目撃してきたが、原著には記していない。例えば、私は中華人民共和国建国三五周年の記念式典に参加し、天安門脇に設けられた貴賓席の展望台で、中国の元首・鄧小平がジープの上から手を振りふり閲兵しつつ目の前を通り過ぎるのを見届け、夜は人民大会堂での晩餐会に出席した。また、北京を訪れた別な時には、ちょうど「六・四」天安門事件に遭遇し、生涯忘れられない歴史的事件を目撃したが、原著ではこれらのいずれにも言及していない。また、私の母の家族に目を向ければ、清末から民国初期にかけての北京の高官の家庭における「家柄の釣り合った」婚姻関係を見ることができる。これについては第一章の原注(i)および家系図の中で簡単に触れたが、あまり多くの説明は加えていない。歴史学者諸氏におかれては興味を持たれるかもしれない。

私の外祖父・張戭(光緒帝より世襲二品の官位に冊封)の祖父・張亨嘉は清末の朝廷の重臣で、光緒帝の教師を務め、京師大学堂の設立時には初代の専任総監督(つまり北京大学の前身の初代学長)に就任した。すなわち、中国の最高学府における洋学を推進する功績のあった重臣である。彼はまた優れた書家でもあり、慈禧太后(西太后)が頤和園を作ったときには、あちこちに文字を書かされた。彼の書いた対聯は、今もなお頤和園のほうぼうの柱に残っている。また、私の外祖母の外曽祖父(母の母の父の母の父)・張亮基もまた清末の重臣で、雲貴総督および湖南巡撫を歴任した。聞くところによれば、張亮基は部下の曽国藩を抜擢したという。言わずと知れた、その後太平天国を鎮圧した歴史上の人物である。本書の日本語版には私の外祖母の家系図を付け加えたが、そこには清末・民初の高級官吏や国会議員が多数登場する(実は、王維蘭の外祖父も民国初年の北京の国会議員である。また、維蘭の父つまり私の岳父の王兆民[字・墨林]は、一九四八年に南京で当選後、台北に渡り、一九八五年に没するまで終身立法委員を務めた)。

歴史学者や文化人類学者の諸氏がより一層興味を持たれるであろう対象は、あるいは私の父・呉坤煌の生涯かもしれない。本書では父について多くを語らなかったが、最近になってようやく、我が父は一九二〇年代から六〇年代にかけての台湾を代表する知識分子であり、国境を越え、専門領域を越え、さらには文化の境界をも越えて、中国・台湾・日本の三か所で生存を求め、活躍した人であることを知るに至った。本書では、父の(つまり私の)家系について触れ、また一九四七年以来父が何度も捕まって収監されたこと、それゆえ私の一家は私の幼少時から離散の憂き目にあったことに触れたのみである。しかし、父が近年の日本と台湾で文学・芸術・現代史の分野における研究対象になっていようとは、思ってもみなかった。父はかつて東京で一〇年ほど学び、台湾の青年知識分子として台湾文学や台湾舞踊・演劇の推進に最も熱心に取り組み活躍した人物となった。彼が当時日本語で執筆した大量の著作は台湾で中国語に翻訳され、今年出版される予定である(呉燕和・陳淑容ほか主編、二〇一二、台北:台湾大学出版中心)。その中には、日本の天理大学・下村作次郎教授による論文「崔承喜と呉坤煌」も収録されている。驚くことに、私は幼いころにこの二〇世紀初頭の日本・台湾・朝鮮において最大の影響力を持っていた著名な現代舞踏家・崔承喜(二〇世紀初めの日本現代舞踏の大御所・石井漠の弟子)と会ったことがあるばかりか、一九八九年に中華人民共和国舞踏史の研究のため北京舞踏学院を訪問した際には、父の友人・崔承喜が実は中国の民族舞踊を創作した生みの親その人であることを発見して興奮したものだ。こうした歴史の偶然は、最近になってようやくわかったことである。

実のところ、これらの新発見はいずれも、本書の日本語版刊行のために誰よりも尽力してくれた黄英哲教授のおかげに他ならない。この三年来、中国・台湾の現代史と文学の専門家である愛知大学の黄英哲教授は、父の著作の研究と収集に力を入れて下さり、また本書の出版助成金の申請にも大いに協力して下さった。黄教授の熱心なご助力と友情のおかげで、私は亡父について大いに認識を新たにすることができ、感激に堪えない。同時に、風響社の石井雅氏にも最大限の感謝を申し述べたい。多くの時間と労力を割いて本書の翻訳稿の編集と校正を進め、レイアウトの変更に際して貴重な提案をして下さったばかりか、最短の期間内に本書の出版にこぎつけて下さった。

この文章を結ぶにあたり、ぜひとも述べるべき最も重要な謝辞といえば、言葉ではとうてい表せるものでないが、訳者の日野みどりに対する心からの感謝に他ならない。過去の四年間、私の人生で最もつらかった時期に何よりも大きな励ましを与えてくれたばかりか、大学での激務の中、またさまざまな研究と執筆の仕事に追われる中、さらには名古屋から伊丹への引っ越しという大事業も経ながら、貴重な時間を割き、しばしば不眠不休で本書の作業に当たってくれ、翻訳から修正、校正、編集などに至る煩雑な仕事を期日通りに仕上げてくれた。ただ一言言おう。ありがとう! 心から愛するみどり。

二〇一二年八月、ホノルルにて