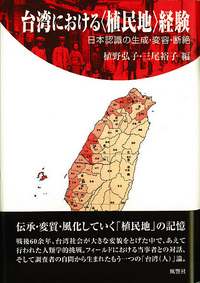

台湾における〈植民地〉経験

日本認識の生成・変容・断絶

伝承・変質・風化していく「植民地」の記憶。大きな変貌をとげた今日、対話と自問から生まれた新たな「台湾(人)」論。

| 著者 | 植野 弘子 編 三尾 裕子 編 |

|---|---|

| ジャンル | 人類学 |

| シリーズ | アジア・グローバル文化双書 |

| 出版年月日 | 2011/01/31 |

| ISBN | 9784894891753 |

| 判型・ページ数 | 4-6・740ページ |

| 定価 | 本体3,500円+税 |

| 在庫 | 在庫あり |

目次

台北市古蹟指定にみる日本、中華、中国のせめぎ合い (上水流久彦)

はじめに

一 台湾の中の中国像

二 古蹟をめぐる歴史認識の争い

三 生活の一部としての古蹟

結論

台北故宮における「中華」の内在化に関する一考察

──国立故宮博物院組織法の制定を中心に (松金公正)

はじめに

一 国立故宮博物院組織法の成立

二 民進党政権樹立以降の台北故宮の変容

三 本館リニューアル

四 台北故宮と「中華」との距離

結びにかえて

植民統治期台湾における日本人漁民の移動と技術

――「移民村」のカジキ突棒漁を例として (西村一之)

はじめに

一 技術──カジキ突棒漁の特徴とその沿革

二 台湾東部における日本人移民事業

三 漁民の移動とカジキ突棒漁──「移民村」建設の経緯から

四 まとめ

台湾の日常と「日本教育」――高等女学校生の家庭から (植野弘子)

はじめに

一 台湾における高等女学校教育とその特徴

二 高等女学校生の家庭とその教育

三 高女生の家庭の慣習とその変化──高女卒業生の語りから

四 伝統的慣習と倫理──その維持と変化

おわりに

日本語世代の語りの中の「日本」 (五十嵐真子)

はじめに

一 問題の所在

二 語りの中の「日本」

三 「日本」と「中国大陸」、そしては「台湾」をめぐって

おわりに

サイシャットから見た日本――日本統治初期における二人の抗日事件リーダーを中心に (末成道男)

はじめに

一 南サイシャット頭目日アクアイの回想記

二 北サイシャット総頭目タロの回想記

三 考察

警察官用原住民語教科書に見える原住民へのまなざし (三尾裕子)

一 本論の目的

二 「蕃語編纂方針」──通訳養成最初の試み

三 対訳教本の編纂

四 原住民語集の内容とそこから見える原住民観

五 結論 288

否定された台湾原住民族の旧慣――一九三○年代を中心に (笠原政治)

はじめに

一 槍玉に挙げられた慣習

二 屋内埋葬について

三 ブヌン(布農族)の婚姻慣習と結婚難

おわりに

おわりに (三尾裕子)

本書に関連する研究会・シンポジウムの概要

索引

内容説明

時間とともに「植民地」言説がさまざまに伝承・変質・風化していく一方、台湾社会は大きな変貌を続けている。本書はそうした中で、あえて行われた人類学的挑戦であり、フィールドにおける対話と自問から生まれた「台湾(人)」論である。

*********************************************

はじめに(植野弘子)

台湾を訪れた日本人は、誰もがすぐにさまざまな「日本」に出会うことになる。日本と同じ若者のファッション、テレビから流れる日本語のコマーシャル、日本製や日本からの輸入品への高い評価。日本語を流暢に操る老人たちに、片言の日本語を口にする若者たち。街を歩けば、日本でもおなじみの近代洋風建築が聳えるさまが目に入り、また時を経た日本式家屋に出会うこともある。こうした台湾をみると、「台湾は日本の植民地だったけど、日本統治の時代がよかったから親日的」という、日本で定着しているイメージを再確認することになるかもしれない。しかし「日本語族」と呼ばれる日本語教育を徹底的に受けた人々が、日本人の教師や友人たちの話を懐かしげに語るのを聞いていても、彼らの歩んできた歴史の激変を考えれば、そんなに単純な図式は成り立たないことはすぐに分かる。彼らは台湾で生きてきたのである。複雑に絡み合う歴史の流れのなかで、植民地統治から今にいたるまで、「日本」といかに向き合ってきたのか。本書は、台湾の人々のもつ「日本」への認識を、台湾の人々の体験から映し出し、その生活世界に「日本」がいかに持ち込まれ、また今、いかなる意味をもっているのかを、フィールドワークを通じた語りから、また歴史的資料から探ろうとするものである。

台湾の生活の中にみられる「日本」や生活レベルでの「日本」認識を探るということは、長い間、研究の俎上にのることがなかった。こうした課題に最初に取り組むべきは、文化人類学の研究者であろうが、筆者を含めて長い間、なにをしていたのであろうか。一つには、戒厳令下において、台湾の歴史を研究することさえままならない状況の下では、日本植民統治期の研究は、容易ではない時代があった。さらに、漢民族社会に関する人類学研究においては、台湾は中国大陸の漢民族社会の「代替地」であった。台湾は、大陸における社会主義革命によって失われた伝統的慣習を維持している場であり、大陸では不可能である外国人による長期フィールドワークを実現できる場であった。一九八〇年代前半期に台湾の農村でフィールドワークをしていた筆者は、まさにこうした立場にいた。台湾に見ようとしていたのは、伝統的な漢民族の慣習であり、日本統治期に起こった変化を見定めることも、また、台湾の人々の生活や彼らの語りの中にみられる「日本」を捉えることにも積極的ではなかった。人々が語る日本統治期の様子を聞き、「日本」に対する様々な思いに触れることは大いにあったが、そうした台湾の人々の行為や思いと、研究とは乖離していた。植民地であった台湾にいかなる研究の視角を持つかということは、まさに自らの立ち位置を問われることになる。台湾における日本の植民地統治、そして「日本」が台湾の人々にいかなる意味をもってきたのかを考えることは、我々に台湾そのものを考え直させてくれたともいえよう。

本書は、科学研究費補助金(基盤研究A 研究代表者:植野弘子)による研究プロジェクト〈台湾における植民地主義に関する歴史人類学的研究──「日本」認識をめぐって〉(以下、本プロジェクト)が、二〇〇五年度から二〇〇八年度までの四年の研究期間を終了したことを期に、刊行を計画したものである。本プロジェクトには、本書執筆者に加えて、堀江俊一(至学館大学)・黄智慧(台湾・中央研究院民族学研究所)の両氏がメンバーとして参加し、研究会やシンポジウムなどの研究活動を共にしてきた。我々が行った台湾の植民地主義に関する一連の研究の成果の公刊は、これをもって三部作となった。この共同研究の発端は、二〇〇三年六月に開催された日本台湾学会研究大会分科会「抵抗でなく、協力でなく──日本植民地統治期に対する歴史認識」にある。そこでは、本書執筆者の若手を中心とした発表が行われ、この後も会場にいた者たちの間でメールで意見が交わされた。これまで台湾で研究をしながら感覚でしか論じなかった「日本」と「植民地」の問題、いつも心にかかっていた問題を考えていくことの必要性が、強く感じられた時である。その後、この分科会をさらに発展させたかたちで、二〇〇四年三月に国際ワークショップ「台湾における日本認識」が開催された。その報告論文は、台湾と日本の学術雑誌にすでに発表されていたが、より多くの読者のために図書としての出版が望まれていたものを、本書と同時期に『台湾における日本認識』(三尾裕子編、風響社)として出版することになった。また、続いて二〇〇五年三月に開催された国際ワークショップ「戦後台湾における〈日本〉──植民地経験の連続・変貌・利用」の成果は、二〇〇六年に『戦後台湾における〈日本〉──植民地経験の連続・変貌・利用』(五十嵐真子・三尾裕子編、風響社)として出版されている。分科会のテーマ、また前述の二書のタイトルが物語るように、我々の研究は、植民地統治の制度や政治的関係性から台湾をみるのではなく、その時代を、そして植民地統治後の社会を生きた台湾の人々の視点から、台湾の植民統治の経験を読み解こうとするものである。こうした研究の視角は、人類学の植民地研究においてはすでに目新しいものではなくなっていたが、台湾に関する人類学研究において、日本統治期の研究の蓄積がない状況下では、我々の誰にとっても新しい分野への挑戦であったといえよう。

『戦後台湾における〈日本〉』が刊行された時期には、本プロジェクトはすでに着手されており、当該書でとり上げられた課題について、継続して研究が行われていた。当該書の「はじめに」で、編者五十嵐真子が指摘した四つの論点は、本プロジェクトの課題でもあった。その第一点は、台湾の人々にとっての「日本」の幅の大きさであり、さまざまなレベルで多様に語られ、一様な日本像を作り得ないことである。第二点は、「日本」が語られるコンテキストの問題であり、社会全体の大きなコンテキストと個人レベルの間のコンテキストでは差異が存在する。第三点は、社会状況の変化による、「日本」や日本人への語りや認識の変化である。第四点は、「日本」や日本の影響について過剰に語ることの問題であるが、この点は、「中華」の概念とも絡み、本プロジェクトの重要な課題となった。

日本による植民地統治期においても、生活全般に日本化がなされたわけではなく、台湾の人々にはそれぞれの母語を使用した、従来の生活世界が存在していた。漢民族である福建系また客家系の人々にとって、自らの出自が中国に起源をもつことをいかに捉え、表現していくかは、「日本」との関わり以上に重要なことともいえよう。本プロジェクトでは、こうしたつながりを「中華」という概念からみていくこととした。「中華」は中国に起源を持つ卓越したものを表している。台湾においては、「中華」は、多様な脈絡のなかで可塑的な意味をもっている。中国に起源をもつ高度に発達した文明「中華文明」は、台湾の漢民族にも共有できるものとして受けいれられる。しかし、それも政治的な意味をもつものとなりうる。日本の植民地統治が終了した後の統治者国民党政府は、大陸の共産党政府に対して、自らこそが伝統的な中華文明の継承者と自負し、また、台湾は中華民国の一部としかとらえなかったのである。こうして示される「中華」は、人々に無条件に受けいれられるものではなくなる。そして、人々の生活に息づく慣習や知識の根源を、「中華文明」の中に探るか否かも、その認識は一様ではない。このように操作される「中華」のありように、台湾の人々の自己認識を探ろうと、我々は調査・考察を行っていった。

前掲書についての書評や新刊紹介において、本書の内容ならびに今後の課題を考えるために示唆的な指摘がいくつかなされているので、それを取りあげてみたい。若林正丈(現・早稲田大学)は書評において、当該書を文化人類学者が主導した台湾地域研究の成功例とし、台湾社会の中に現れる多様な「日本」を、台湾の人々がいかなるコンテキストの中で捉え、あるいは利用していくかを考察した点については評価をしている。しかし、「ナショナリズム」の研究との架橋をめぐって、以下のような趣旨で述べている。つまり、歴史学者の眼は、知識人のナショナリズムに束縛された「知」が書き残したものに、また政治研究者の視線は、その「知」が獲得するヘゲモニーの様態にまず注がれるが、文化人類学者にはこの緊縛をとりあえず「横に置いておく」のはそれほど困難ではないらしい、と若林 二〇〇七:二六六―二六七]。この書評を読んでの筆者の思いは、「横に置いたとみえたかもしれないが、忘れているわけではない」であった。続けて若林が述べるように、戦後の東アジアにおいて「親日」―「反日」という語りのヘゲモニーが確立しており、負の遺産の克服を通じた(日本と)旧植民地住民との新しい関係の構築をという意味での脱植民地化は、それぞれの地域の政治状況によって異なる複雑な捻れをもって存在している[若林 二〇〇七:二六七]。我々の研究関心の根底にも同様の認識はある。変じていく「日本」の語りを追うこと、そして操作される「中華」に注目しようとしたことは、その背後にある政治的・社会的変化の脈絡のなかでゆれる人々のアイデンティティを探ろうとする研究の指向の表れである。しかし、「横に置いておく」と見えたことは、その関心の展開がいまだ十分になされていないことによるとも言えようし、また、我々の関心の入り口が、人々の日常のなかにあることも関連していよう。本書においても、この問題は継続した課題となっている。

さらにもう一つの考えるべき指摘は、植民地統治と「近代」の問題である。帝国主義時代の植民地統治は、近代化した宗主国が、遅れた地域に文明開化をもたらすものとしてその施政は行われる。台湾においてもこれは同様であったが、しかし、そこに持ち込まれた近代とはなにか、そしてそれを被植民統治者はいかに受け止めたかが問われなければならない。これに関しては、山路勝彦(関西学院大学)が前掲書の書評の中で、韓国史研究の最近の動向では、「植民地近代」という概念が打ち出されているが、なぜ台湾研究にこの語はなじみが薄いのかと問うている[山路 二〇〇六:二七]。前掲書の研究にもこうした視点があり得るのではないかという疑問といえよう。「植民地近代」(colonial modernity)とは、近代化・近代性を肯定的に捉えるものではなく、植民地には近代が暴力性や差別性をもった構図の中で持ち込まれ、それぞれの植民地の脈絡の中で、矛盾と葛藤を含んだ特有の負の意味を生み出す「近代」といえよう。この概念は、韓国研究では、一九九〇年代の「近代化論争」を超えていく重要な概念となっている。

政治的制約を受けていた台湾史研究、そして日本統治期に関する研究も、一九九〇年代に入ってようやく興隆をむかえる。日本による植民地統治に関しては、植民地統治期に「近代化」が行われたことは否定されず、「近代化」の主体としての台湾社会の政略的な能動性への評価が論じられるという様相を呈してきた[高岡・三ツ井 二〇〇五:四]。しかし、台湾においても、「植民地近代」という、植民地に持ち込まれる近代の負の部分に目を向けることの必要性が喚起されているところである。「植民地近代」の研究は、植民地の時代を生きた人々の日常レベルにおいて、その葛藤やとまどいの経験に眼を向けるものである。それは、人類学的研究に通じるものでもある。しかし、前掲書の新刊紹介を行った本田洋(東京大学)は、韓国での「植民地近代」論の隆盛にふれつつ、執筆者たちのスタンスはそれとは微妙に異なり、基本的にフィールドでの体験・発見から問題意識を形作っているように思う[本田 二〇〇七:五九〇]と述べている。この指摘は頷けるものであり、本書の諸論文もこうしたアプローチの視点を持ちながら、植民地統治のもたらした葛藤や変容をさぐった結果といえよう。

さらに、台湾に持ち込まれた近代が、普遍的な近代であるのかという点が問題となる。宗主国日本は、西欧の列強のような近代化を遂げていたわけではない。近代を羽織っただけの日本が、かつてはその文明を学んだ漢民族のいる台湾を支配することになったという、その他の植民地とは異なる構図を、考えないわけにはいかない。こうした課題は、本書の中で多様な脈絡で取り上げられることになる。

以下、本書の論文の内容を簡単に紹介し、さらにその成果と課題を述べていくこととする。……

*********************************************

〈執筆者紹介〉(掲載順)

植野弘子(うえの ひろこ)

明治大学大学院博士後期課程満期退学。博士(学術)。

現在、東洋大学社会学部教授。

著書に『台湾漢民族の姻戚』(風響社、2000)など。

上水流久彦(かみづる ひさひこ)

広島大学大学院博士課程後期修了。博士(学術)。

現在、県立広島大学地域連携センター助教。

編著書に『台湾漢民族のネットワークの構築原理』(渓水社、2005)、『交渉

する東アジア』(風響社、2010)など。

松金公正(まつかね きみまさ)

筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科単位取得退学。

現在、宇都宮大学国際学部准教授。

論文に「真宗大谷派台北別院の『戦後』:台湾における日本仏教へのイメージ形成に関する一考察」五十嵐真子・三尾裕子編『戦後台湾における〈日本〉:植民地経験の連続・変貌・利用』(風響社、2006)など。

西村一之(にしむら かずゆき)

筑波大学大学院博士課程単位取得退学。博士(文学)。

現在、日本女子大学人間社会学部助教。論文に「台湾東海岸における漢人・アミ漁民と沖縄漁民の接触」崔・原田編『植民地の朝鮮と台湾』(第一書房、2007)など。

五十嵐真子(いがらし まさこ)

南山大学大学院博士後期課程満期退学。博士(人間文化学)。

現在、神戸学院大学人文学部教授。

著書に『現代台湾宗教の諸相』(人文書院、 2006)など。

末成道男(すえなり みちお)

東京大学院博士課程修了。博士(社会学)。

現在、東洋文庫 研究員。

著書に『台湾アミ族の社会組織と変化』(東大出版会、1983)、『ベトナムの祖先祭祀:潮曲の社会生活』(風響社、1998)など。

三尾裕子(みお ゆうこ)

東京大学大学院博士課程中退。博士(学術)。

現在、東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所教授。

論文に「民間信仰の「空間」と「神―人関係」の再構築 :台湾漢人社会の事例から」西井凉子・田辺繁治編『社会空間の人類学:マテリアリティ・主体・モダニティ』(世界思想社、2006)など。

笠原政治(かさはら まさはる)

東京都立大学大学院博士課程単位取得退学。

現在、横浜国立大学名誉教授。

編著に『馬淵東一と台湾原住民族研究』(風響社、2010)など。